Moha Ahn Post Digital Exhibition at Jirisan Biennale 2025

삶의 승화를 넘어 꿈과 미래로

박일호(이화여대 명예교수, 미술평론가)

“작가로 산다는 것은 모르는 길모퉁이를 돌아가는 것과 같다.” 모하 안종연이 뉴욕 시절에 한 작가의 에세이에서 읽었다는 구절이다. 길모퉁이를 돌아설 때의 심정, 무엇이 펼쳐지고 기다리고 있을까에 대한 기대와 호기심 그리고 약간의 불안감 등이 그의 작업에서 원동력이란 말이다. 항상 새로운 매체와 방식으로 자신만의 예술세계를 펼쳐온 모하의 작업은 바로 거기서 시작된다.

이런 시도의 결과물로 접하는 모하의 작품세계는 전방위적이다. 내용도 그렇지만 특히 작품의 형식과 방법이 더욱 주목할 만하다. 평면에서 입체로 그리고 거울을 이용한 작품에서 빛의 세계를 탐구하는 미디어 아트에 이르기까지 다양한 조형적 시도를 보이면서 그의 작품들은 힘을 발한다.

내가 모하의 작품을 처음 본 것은 1990년대 중반 맑고 깨끗한 한지 위에 인두로 지져낸 갖가지 자세의 인간 형상과 불로 태운 흔적이 어울리는 작품이었다. 나는 여기서 고뇌의 몸짓으로 웅크리고 있는 이, 튀겨져 나가듯 달리고 솟아오르는 이들, 그리고 도약하듯 뛰어오르는 인간 형상의 실루엣들을 접했다. 나는 이들이 위아래 구분 없이 뒤엉킨 모습을 보면서 사회 속에 던져진 채 뒤엉켜 살아가는 우리의 자화상을 보았고, 삶의 굴레로부터 벗어나 남들 위로 올라서려는 인간 군상의 몸부림을 보았다. 맑음 안에 담긴 그리 맑지만은 않은 사람 사는 이야기가 내 가슴에 와 닿았다. 불로 태우고 인두로 지진다는 그의 작업 방식으로 이 모든 것들이 한 단계 승화되어 있다고도 생각했다. 그런데 작품에 ‘아버지’라는 제목이 붙어 있는 점은 좀 의아했었다.

나는 얼마 전에 모하와 얘기를 나누면서 그 의문을 풀었다. 평면 작업에 담긴 인간 형상들에 그의 아픈 과거가 담겨 있다는 생각을 갖게 되었다. 가족의 고향인 밀양에서 6.25전쟁 당시 공산당의 침입을 겪고, 집사 노비가 배신하고 횡포를 부리면서 아버지와 가족들이 겪었던 고통의 순간들이 녹아 있지 않았나 싶다. 사회적 불행이 개인들의 삶에 미친 영향이랄까 인간의 삶에 대한 환멸과 같은 것이었을 것 같다. 그 후 그에게 고향은 애틋하고 향수에 젖게 하는 곳이 아니었다. 인간의 배신과 고통의 기억으로 인한 삶의 무거움이 배여 있는 곳이었고, ‘아버지’라는 제목은 그런 굴레들을 예술적으로 구현하고 풀어내는 상징적 언어였다. 그의 작품에서 ‘아버지’는 고향이며 작품의 원천이고, 사회적 불행 속에서 겪는 삶의 고통과 굴레의 은유였지 않나 생각한다.

나는 이렇듯 우울하고 힘들고 고통스런 기억의 흔적들을 1980년대 그의 파리 유학 시절 ‘공방’ 시리즈에서도 읽어낼 수 있었다. 한지 작업보다 시기적으로는 앞서 있지만, 인간 존재에 대한 물음과 자신의 작업에 대한 고뇌를 담고 있는 그의 작품의 또 다른 모퉁이였다고 생각한다. 파리 유학 시절 퐁피두센터 앞에 놓여 있던 브랑쿠지 작업실에서 영감을 받았다고 그는 말한다. 빈 공간이지만 결코 비어 있다고 볼 수 없는 공간, 밖으로부터 오는 것일 수도 있고 작가 내면이 담겨 있기도 한 공간, 많은 생각과 기억과 시도들이 겹치면서 새로운 세계가 탄생되는 작업실, 이런 생각들이 그의 마음을 사로잡았고 그의 ‘공방’ 시리즈로 이어졌다. 그림들 어디에도 원근법적인 규칙이나 그 어떤 원리에 매이지 않는 붓질의 자유로움이 감성적인 분위기를 만들어내고, 그 위를 검은색 또는 무채색 계열의 색들로 뒤덮으며 우리를 끌어들인다.

인위적이고 화사한 것을 꾸미고 만들어내는 그림이 아니라 유학 시절의 힘겨움과 고독감, 지난 시절 고향에 대한 기억들이 이 작품들 안을 맴돌고 있는 것이 아닐까 판단한다. 과거와 현재에 대한 마음의 헛헛함을 표현한 것이고, 작품 안에 무언가를 아니 모든 것을 담고 품고 싶어 했던 욕구가 ‘공방’이란 제목 안에 응축되어 있지 않을까.

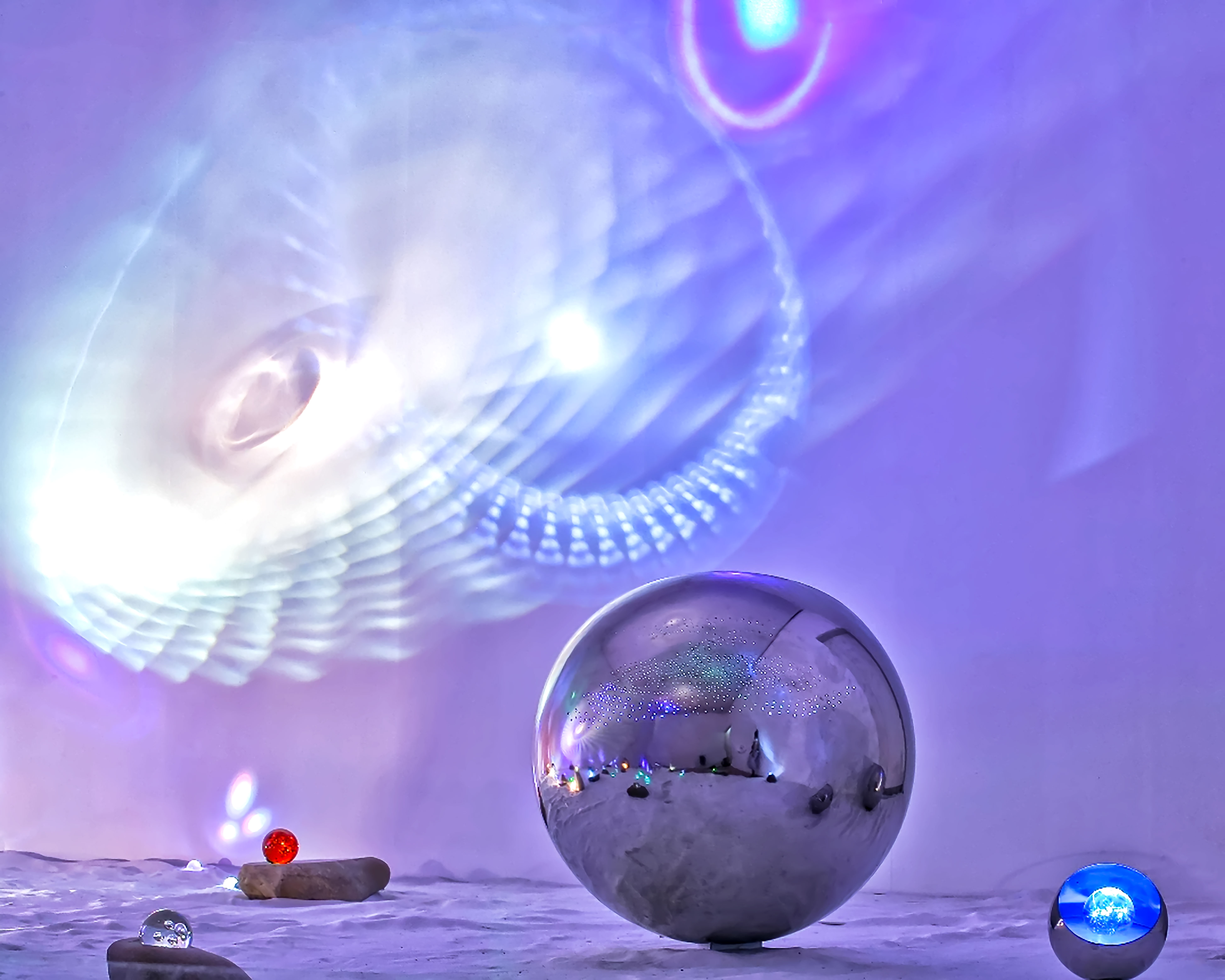

모하는 이런 예술적 고뇌와 삶의 굴레를 넘어 극복의 단계에 이르는 다음의 모퉁이를 매체의 변화를 통해서 찾아냈다. 여기에 사용되는 매체는 거울과 유리이고, 거울과 유리라는 형식을 통한 포용의 미학이다. 어둡고 불편한 현실에서 끌어올렸던 예술적 힘이 유리와 거울을 활용한 작품의 단계로 이르면서 모아진다. 거울은 대상을 끌어들이는 포용력 있는 매체인데, 그는 여기에 쪼아내기 방식으로 인간, 도시 풍경, 자연과 빛의 흐름 등을 담고 있다. 그런데 이 작품들에 담기는 것은 풍경과 자연만이 아니다. 거울을 향해 마주 서는 우리의 모습도 같이 담긴다. 그래서 이 작품들에는 거울에 새긴 이미지와 우리가 하나가 되는 세상이 만들어진다. 때로는 그 안으로 우리가 녹아들기도 하지만, 때로는 거울 안의 사람과 풍경, 빛의 흐름과 자연이 관람자인 우리를 품기도 한다. 거울이라는 매체가 드러내는 반사와 포용의 물성이 강조되고 있고, 보이는 이미지와 그 앞에 서서 담기는 이미지들이 합쳐지면서 공간의 확장도 이룬다. 다양한 인간 군상, 자연, 그리고 풍경들이 지나고 겹치는 순간들이 담기면서 시간의 흐름도 끌어들인다. 한지와 캔버스에 머물던 시간과 공간이 거울이라는 매체와 만나면서 공간과 시간의 확장이라는 조형 세계로 이어진다. 그가 만들어낸 작품 속의 시간과 우리의 시간이 겹쳐지는 곳이기도 하고, 그의 작품 세계에서 우리의 세계로 뻗어나오는 공간의 확장이기도 하다.

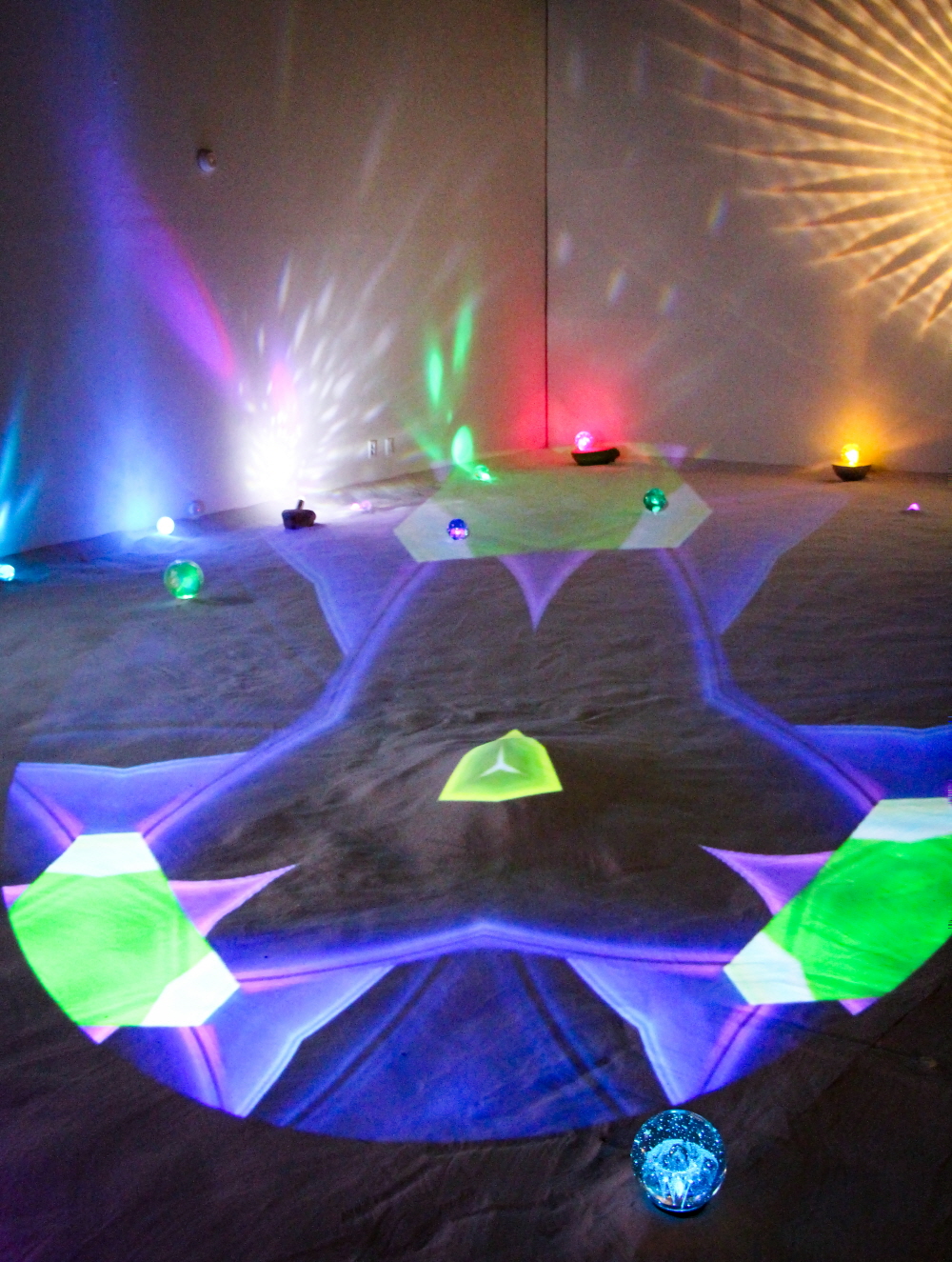

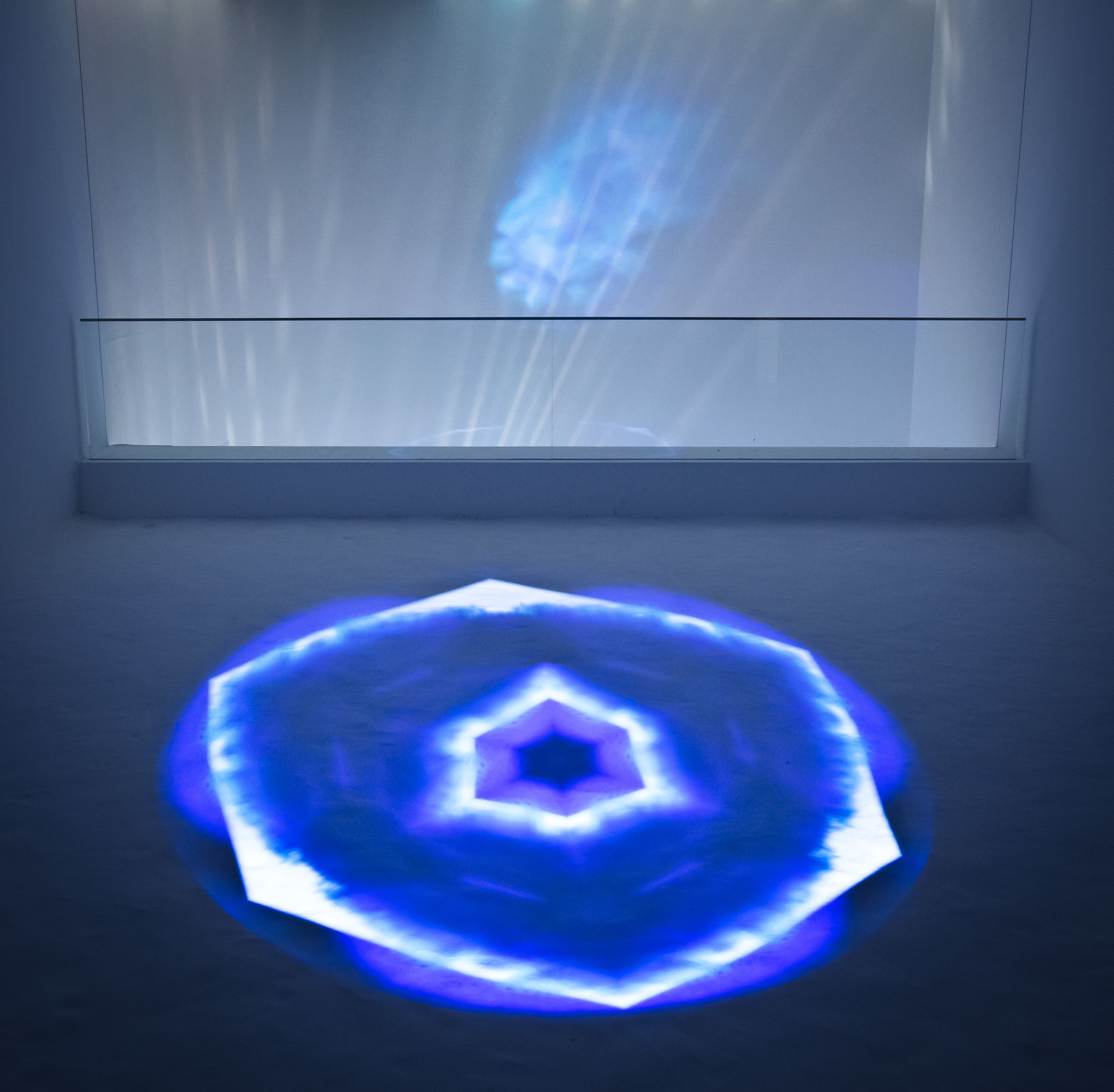

이 모든 단계들이 정점으로 향하는 작업이 빛을 품고 발산하는 유리구슬 작업이라고 나는 생각한다. 그가 맞이한 다음 단계의 모퉁이인데, 지금까지 펼치고 기대하고 빚어내는 빛과 유리의 탐구를 통한 조형 세계이다. 유리구슬을 직접 만들고 그 안에 LED 장치와 프로그램을 설치해서 다채로운 빛의 세계와 향연 속으로 우리를 맞이한다. 유리 캐스팅으로 만든 형형색색의 구슬들과 그 안에 프로그램화된 LED가 하나의 작품으로 만나면서 그의 예술세계가 상승한다.

여기에는 초기의 맑음을 대신하는 유리의 투명함이 있고, 안에서 밖으로 퍼져 나오면서 이루는 빛의 굴절과 반사로 연출되는 환상적 세계도 있다. 발산되는 빛으로 벽면의 환상적 세계가 연출되면서 우리를 꿈과 미래의 세계로 향하게 한다. 하지만 그의 작업에서 빛은 보다 근원적인 의미를 갖고 있다. 빛은 생명의 원천이고, 빛이 나타났다가 사라짐으로 인한 변화가 시시각각 생성과 소멸과 변화를 반복하는 우리네 삶의 이야기를 축약해 놓은 것이기도 하다.

때로는 꿈이 되고, 때로는 현실 속의 천변만화한 삶의 다채로움이 되기도 한다. 빛이 한 곳에만 머물지 않고 끊임없이 퍼져나가 저 멀리 우리가 향해야 할 곳을 암시한다는 점에서는 미래이기도 하다.

나는 그의 유리 작품과 빛의 세계에서 인간 존재와 현실을 보았고, 꿈과 미래를 상상할 수 있었다. 물질적 의미의 빛의 확산과 응축이기도 하지만 그것들이 만들어내는 정신적 의미의 영혼의 세계라고도 보고 싶다. 전시장에서 퍼져나가는 빛이 세상을 비추고 다채로운 현실의 변화 속으로 우리를 이끌지만, 우리 내면의 영혼이 향해야 할 꿈과 미래와 방향성을 제시하기도 한다는 점에서다. 그래서 우리는 모하의 예술세계에 몰입한다.

그렇다. 모하는 다양한 매체와 형식을 가로지르며 인간과 삶의 이야기를 담아내고 펼쳐낸다. 인간과 자연, 도시와 인간 군상들의 부대낌을 넘어 빛의 향연을 통한 꿈의 세계를 보여주기도 한다. 그의 작품은 현실 속 삶의 승화이기도 하고, 미래를 향한 발언이기도 하다.

그는 자신의 이런 작품을 보는 사람이 행복하기를 바라고 작품을 통해서 소통하고 싶다고 말한다. 자신의 세계 안에만 머물지 않고, 많은 사람들과 다양한 장소에서 소통하는 작품이 그의 목표라는 말이다. 그래서 모하는 지금도 아니 지금부터 다시 또 새로운 기대와 호기심을 갖고 또 한 번의 모퉁이를 돌아가려 한다. 이번에는 어떤 조형 세계가 우리 앞에 펼쳐질지.

© Moha Ahn Post Digital Exhibition at Jirisan Biennale 2025